- 歯ぐきの腫れ・出血は歯周病のサイン…?

- 歯周病予防のための「プラークコントロール」

- 歯科医院で行う歯周病の治療方法

- 歯周病の進行症状

- 歯ぐきが下がっている方へ

- 健康な歯を活かす「自家歯牙移植」

- 歯周病で抜歯が必要になる理由

- 抜歯後の治療法

- 歯周病を再発させないための「定期検診」

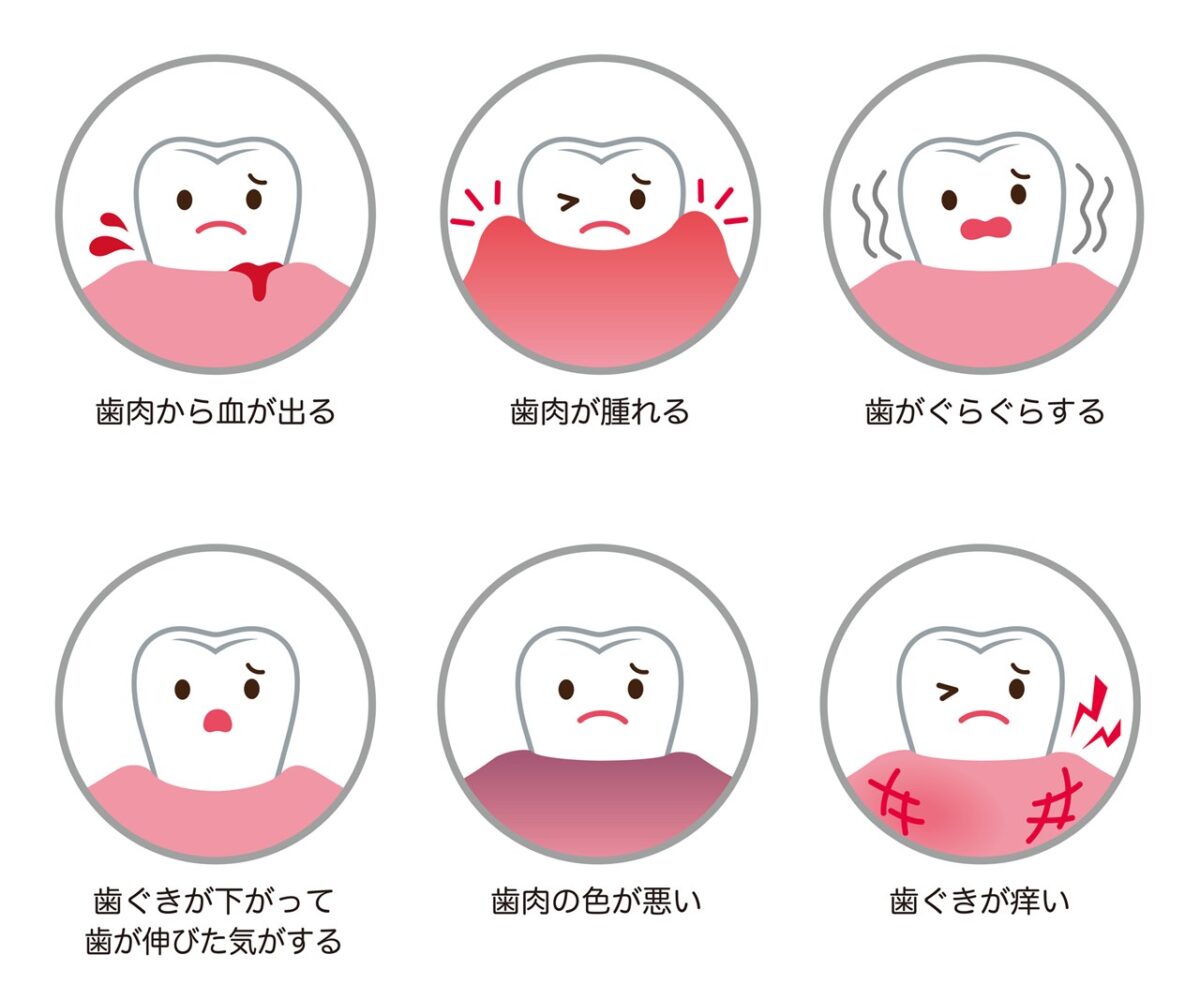

歯ぐきの腫れ・出血は歯周病のサイン…?

歯を磨いたときに血が出る、あるいは歯ぐきが腫れている場合は、歯周病の初期症状である可能性があります。歯周病は中高年に多いというイメージを持たれがちですが、実際には20代や30代でも発症することがあり、年齢を問わず注意が必要です。

歯を磨いたときに血が出る、あるいは歯ぐきが腫れている場合は、歯周病の初期症状である可能性があります。歯周病は中高年に多いというイメージを持たれがちですが、実際には20代や30代でも発症することがあり、年齢を問わず注意が必要です。

成人のおよそ8割が歯周病もしくはその予備軍とされており、誰にとっても身近な病気だといえます。歯と歯ぐきのすき間にたまったプラーク(細菌の塊)や歯石が原因となって歯ぐきに炎症を引き起こし、進行すると歯を支える骨にまで影響が及びます。症状が悪化すると、最終的に歯が抜け落ちてしまうケースもあるため、早期の対応が重要です。

歯周病は初期段階ではほとんど自覚症状がなく、気づかないまま進行してしまうことがあります。だからこそ、日常の中でわずかな変化に気づいたときが、受診のタイミングです。当院では、治療だけでなく予防にも力を入れており、定期的な検診を通じてお口の健康をサポートしています。腫れや出血などが気になる場合は、どうぞ早めにご相談ください。

歯周病予防のための「プラークコントロール」

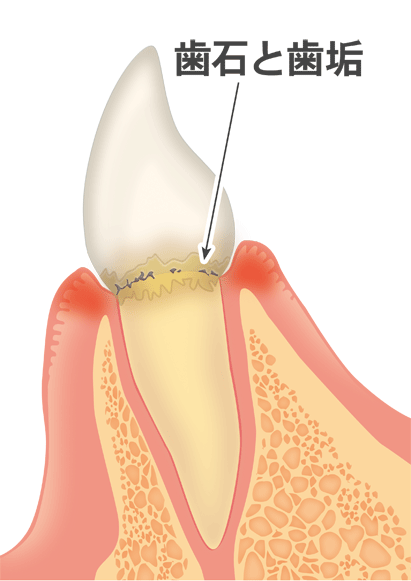

歯周病の主な原因は、歯の表面に付着するプラーク(歯垢)です。プラークは、口の中にいる細菌が食べ物の糖分と結びついて作り出すもので、その中には300種類以上の細菌が含まれています。実に70%以上が細菌からできており、常に体の免疫機能とせめぎ合っている状態です。

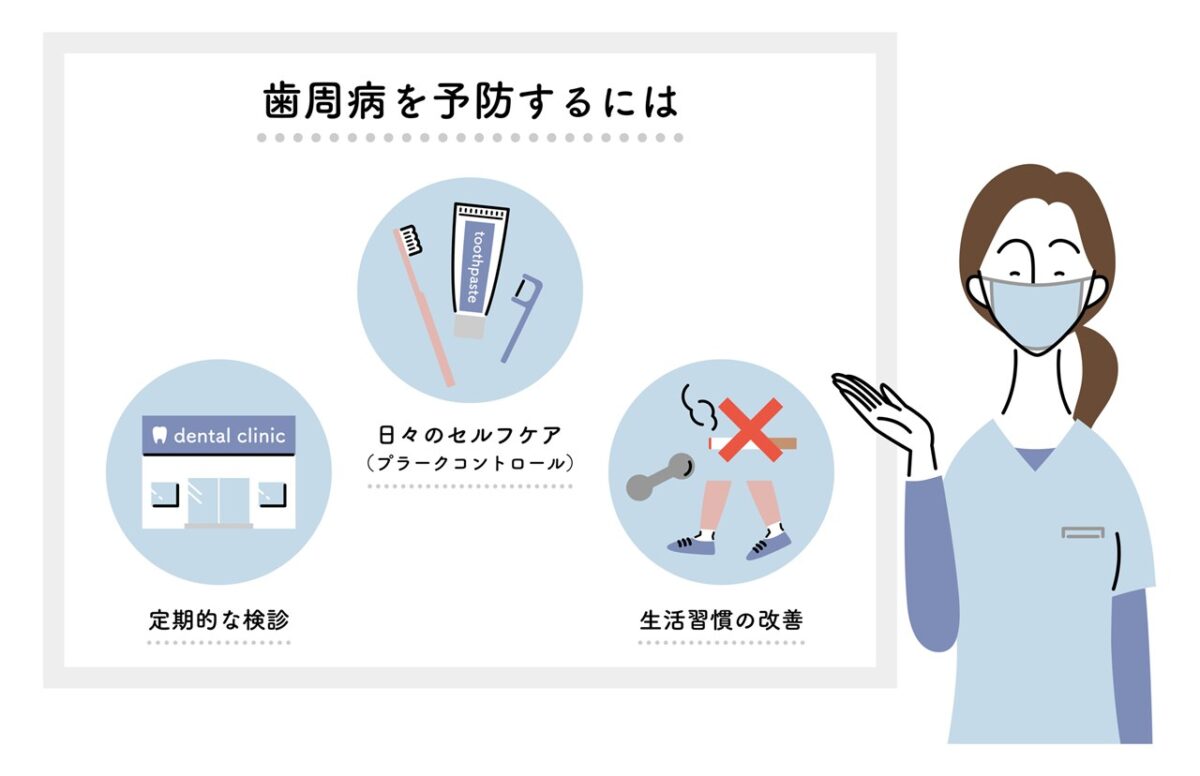

歯周病が進行すると、歯と歯ぐきの境目に「歯周ポケット」が深く形成され、プラークが溜まりやすくなります。この状態が続くと、炎症が拡がり、やがて歯を支える骨にまで影響を与えてしまうことがあります。また、免疫力が落ちているときには、細菌の影響が全身に及ぶリスクも高まります。こうした事態を防ぐためには、毎日のプラークコントロールが欠かせません。正しいブラッシングやフロスの活用によって、プラークをしっかり取り除くことが歯周病予防の基本です。軽度の歯周病であれば、セルフケアによって改善が見込めるケースもあります。

当院では、患者様一人ひとりのお口の状態に合わせたブラッシング方法をご提案し、ご自宅でも無理なく続けられるセルフケアをサポートしています。さらに、歯周病は生活習慣病の一種でもあります。偏った食生活や睡眠不足、喫煙などの習慣が、症状の進行を早める要因になることもあるため、生活全体を見直すことが予防には不可欠です。

歯ぐきの腫れや出血、口臭などが気になる場合は、早めにご相談ください。歯周病は放っておかず、日頃のケアと定期的なメンテナンスでしっかりと予防していきましょう。

歯科医院で行う歯周病の治療方法

軽度歯周病(歯肉炎・歯周炎)の場合

初期の歯周病である歯肉炎や軽度の歯周炎では、歯科医院での「スケーリング(歯石取り)」と「ルートプレーニング(SRP)」が主な治療となります。

歯石は、プラークに含まれる細菌の死骸が唾液中の成分と結びついて硬化したもので、ご自身の歯磨きでは取り除くことができません。

当院では、歯科衛生士が専用のスケーラーという器具を使い、歯の表面や歯ぐきの際に付着した歯石や汚れを丁寧に取り除きます。スケーリングによって細菌の温床となる物質を除去することで、歯周病の進行を抑える効果が期待できます。

また、日々のブラッシングの指導をさせて頂くことが日々の清掃に一番大切なので、歯周病の発症を防ぐことができます。

中等度歯周病(歯周炎)の場合

歯周病が進行し、歯ぐきの奥深くにまで汚れがたまると、通常のスケーリングだけでは対応が難しくなります。こうした中等度の歯周炎には、「ルートプレーニング」という処置を行います。

これは、歯の根の表面に付着した歯垢や歯石、また感染した歯質を専用の器具でしっかり除去し、歯の根をなめらかに整える治療です。

歯の表面が滑らかになることで、細菌の再付着を防ぎ、歯ぐきの治癒を促進する効果が期待されます。

重度歯周病(歯周炎)の場合

歯周病が重度にまで進行し、歯を支える骨や歯ぐきが大きく破壊されてしまった場合には、外科的なアプローチが必要となります。

当院では、歯周ポケットを開いて内部の汚染部分を清掃する外科処置に加え、歯周組織の再生を目指す「歯周組織再生療法」にも対応しています。

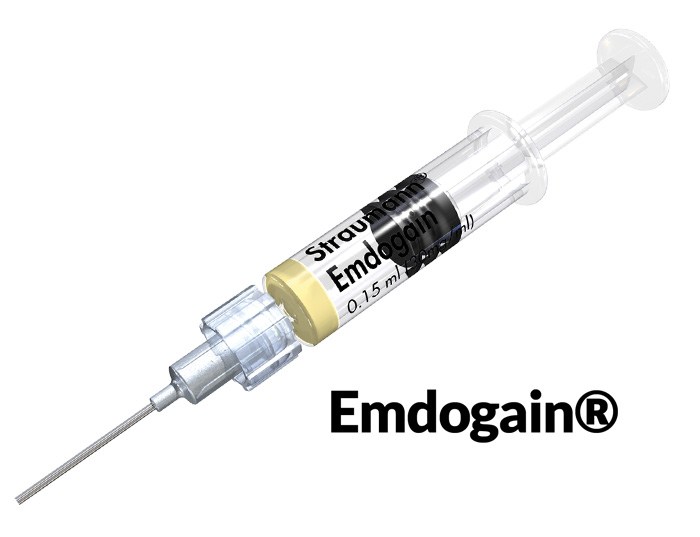

再生療法では、歯周病で失われた骨や歯ぐきを再生させるために、再生誘導材料(リグロス、エムドゲイン)を使用します。

見えないところまできちんと治す「フラップ手術」

フラップ手術とは、歯ぐきを一時的に切開してめくり、歯の根や骨の周辺を直接確認しながら治療を行う外科的処置です。通常のクリーニングでは届かない歯ぐきの奥深くに付着した歯石や汚れを、しっかりと取り除くことが目的です。局所麻酔を行ったうえで、歯周ポケットの奥まで明確に視認できる状態にし、感染源を目で確認しながら丁寧に除去していきます。

フラップ手術とは、歯ぐきを一時的に切開してめくり、歯の根や骨の周辺を直接確認しながら治療を行う外科的処置です。通常のクリーニングでは届かない歯ぐきの奥深くに付着した歯石や汚れを、しっかりと取り除くことが目的です。局所麻酔を行ったうえで、歯周ポケットの奥まで明確に視認できる状態にし、感染源を目で確認しながら丁寧に除去していきます。

歯周組織再生療法とは(リグロス、エムドゲイン)

歯周病が進行すると、歯を支えている骨(歯槽骨)が少しずつ失われていきます。

歯周病が進行すると、歯を支えている骨(歯槽骨)が少しずつ失われていきます。

通常、いったん減ってしまった骨は自然に戻ることはありませんが、骨の形や状態によっては「歯周組織再生療法」によって再生が見込める場合があります。

この治療では、骨の再生を促す薬剤や再生材料を歯周病で失われた部分に応用し、周囲の組織が再びつくられるよう誘導していきます。

歯周病の進行症状

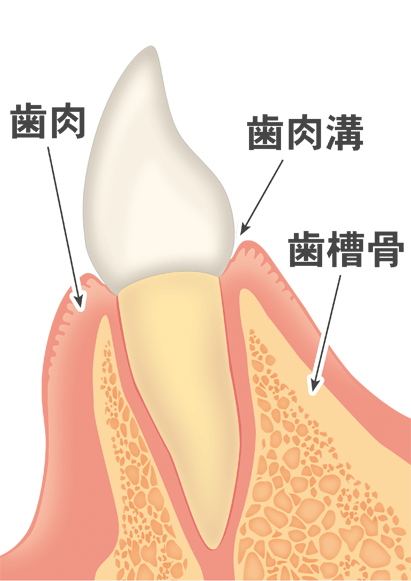

健康な歯ぐきの状態

歯ぐきが健康なときは、薄いピンク色で引き締まっており、腫れや出血は見られません。歯と歯ぐきの境目にある溝(歯周ポケット)は、2〜3mm程度の深さで、細菌の影響も最小限に抑えられています。この状態を保つことが、歯周病予防の第一歩です。

歯ぐきが健康なときは、薄いピンク色で引き締まっており、腫れや出血は見られません。歯と歯ぐきの境目にある溝(歯周ポケット)は、2〜3mm程度の深さで、細菌の影響も最小限に抑えられています。この状態を保つことが、歯周病予防の第一歩です。

歯肉炎

歯肉炎は、歯ぐきに炎症が起きている初期段階です。歯垢(プラーク)がたまることで歯ぐきが赤く腫れ、歯磨き時に出血しやすくなります。

歯肉炎は、歯ぐきに炎症が起きている初期段階です。歯垢(プラーク)がたまることで歯ぐきが赤く腫れ、歯磨き時に出血しやすくなります。

歯周ポケットは大きく変化はなく、まだ歯槽骨には影響が出ていないため、適切なケアで元の状態に戻すことが可能です。

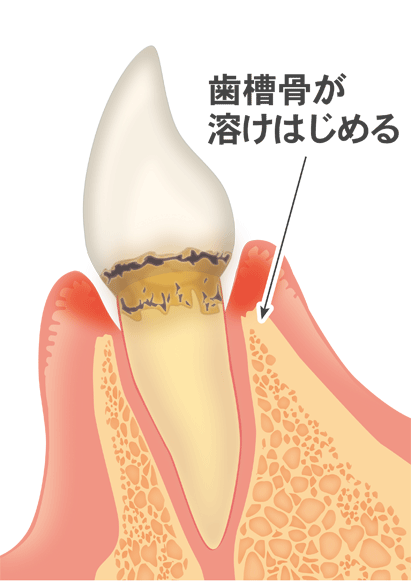

軽度歯周炎

歯肉の炎症が進行し、歯を支える歯槽骨にまで影響が出ている状態です。

歯肉の炎症が進行し、歯を支える歯槽骨にまで影響が出ている状態です。

歯周ポケットは3〜5mmに深くなり、歯ぐきからの出血や、起床時の口の中のネバつきといった自覚症状が現れることがあります。

この段階から、専門的な治療が必要になります。

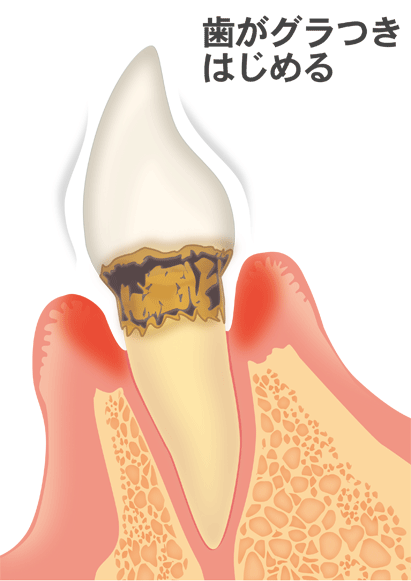

中等度歯周炎

歯周病がさらに進行すると、歯槽骨が深くまで破壊され、歯の根元付近にまで炎症が広がります。

歯周病がさらに進行すると、歯槽骨が深くまで破壊され、歯の根元付近にまで炎症が広がります。

歯周ポケットは4〜7mmに深まり、歯のぐらつきを感じるようになる方もいます。また、歯ぐきが後退して歯が長く見えるようになるのも、この段階の特徴です。

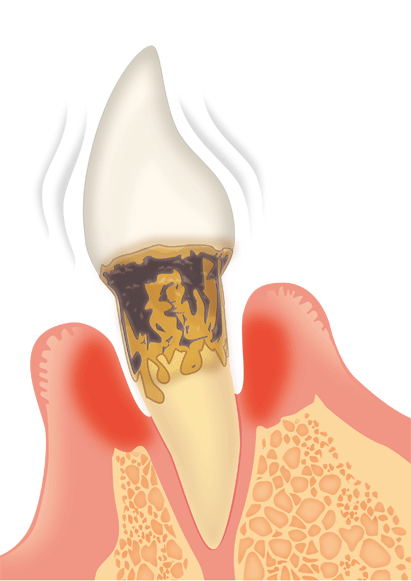

重度歯周炎

歯周病が重度になると、歯槽骨が大きく失われ、歯がはっきりと揺れるようになります。歯周ポケットの深さは6mm以上に達し、噛むと痛みを感じることもあります。

歯周病が重度になると、歯槽骨が大きく失われ、歯がはっきりと揺れるようになります。歯周ポケットの深さは6mm以上に達し、噛むと痛みを感じることもあります。

歯ぐきから膿が出たり、歯根が露出したりする場合は、歯の保存が難しくなるケースもあるため、早急な治療が必要です。

歯ぐきが下がっている方へ

歯ぐきが下がってしまう「歯肉退縮」

歯肉退縮とは、歯ぐきが本来の位置よりも下がってしまい、歯の根元が露出している状態を指します。この状態になると、見た目の変化だけでなく、知覚過敏やむし歯のリスクが高まることもあります。

一度退縮した歯ぐきは、自然に元の位置に戻ることはありません。そのため、症状が進行している場合は「根面被覆術」といった、歯ぐきの移植を行う専門的な処置が必要になることがあります。

歯肉退縮の原因はさまざまですが、代表的なものには歯周病の進行、強すぎるブラッシング、加齢による変化、矯正治療後の歯ぐきの変化などが挙げられます。日常のなかでも、気づかないうちに歯ぐきへ負担をかけていることがあるのです。

歯肉退縮の治療方法

歯肉退縮の治療は、症状の程度によって異なります。軽度のケースでは、ブラッシング圧や方法を変えることとクリーニングを合わせることで自然に戻る可能性もあります。

一方、歯ぐきの損失が大きい場合には、結合組織移植や再生療法といった外科的なアプローチが必要になります。

当院では、お一人おひとりの状態に合わせて最適な治療方法をご提案しています。

健康な歯を活かす「自家歯牙移植」

自家歯牙移植は、親知らずなどの使われていない歯を、歯を失った部分へ移し替えることで、再び噛む力を取り戻す方法です。

「自分の歯を移植できるなんて本当に可能なの?」と思われるかもしれませんが、患者様ご自身の歯を使うから生体にとっても安心ですし、インプラント治療等を行うことを防ぐことができるため、非常に有効です。

しかし、年齢や歯牙の条件があるため、検査、診断のうえで可能か判断します。

歯周病で抜歯が必要になる理由

重度歯周病を放置すると、歯を支える骨(歯槽骨)が吸収されてしまう

歯周病は、歯ぐきの炎症だけでなく、歯を支えている「歯槽骨(しそうこつ)」という骨まで影響を及ぼす病気です。

最初は歯ぐきの腫れや出血といった軽い症状から始まりますが、進行すると歯と歯ぐきの間に「歯周ポケット」が形成され、そこに細菌が入り込み、奥深くまで感染が広がっていきます。やがて歯槽骨にまで炎症が到達すると、「破骨細胞(はこつさいぼう)」という骨を溶かす細胞が活性化し、歯を支える骨が少しずつ吸収されていきます。

これが続くと、歯は次第にぐらつき始め、噛む力に耐えられなくなってしまいます。

歯槽骨が失われて歯が不安定になると、噛んだときの力が一部の歯に集中しやすくなります。過剰な力が加わることで、歯周組織がさらにダメージを受け、炎症が悪化します。結果として破骨細胞がさらに活性化し、骨の吸収が加速する悪循環に陥ります。

最終手段としての抜歯

重度の歯周病が進行すると、歯を支えるあごの骨(歯槽骨)までが破壊されていきます。そしてこれは、問題のある歯だけにとどまらず、その周囲の健康な歯や骨にも悪影響を及ぼす可能性があります。

つまり、重度の歯周病における抜歯とは「その1本の歯を残すか」、それとも「周囲の骨や他の歯を守るか」という選択になります。

当院では、重度の歯周病においても外科処置や再生療法を適用し、歯を残す方針です。しかし、抜歯した方が、長期的な健康を維持できると診断した場合は、質の高いインプラント治療などをご提案いたします。

抜歯後の治療法

インプラント

インプラントは、まるで自分の歯のようにしっかり噛める、機能性と審美性に優れた治療法です。

メリット

- 顎の骨に直接固定されるため、安定感がありしっかり噛める

- 健康な歯を削る必要がなく、周囲の歯に負担をかけない

- 見た目が自然で、違和感が少ない

- 適切にメンテナンスをすれば20年以上の長期使用も可能

デメリット

- 自費診療となるため、費用が高額になりやすい

- 外科手術が必要

- 治療期間が半年〜1.5年と比較的長い

- 手術後に痛みや腫れを伴う場合がある

入れ歯

入れ歯は、取り外し可能で幅広いケースに対応可能な治療です。

メリット

- 保険診療にも対応しているため、費用を抑えられる場合もある

- 治療期間が0.5~1.5ヶ月と比較的短い

- 複数本の歯の欠損にも対応できる

- 取り外して清掃できるため衛生的

- 口腔内の変化にも調整しやすい柔軟性がある

デメリット

- 毎日の着脱と手入れが必要

- 部分入れ歯の場合、残っている歯に負担がかかる

- 天然歯に比べて噛む力が弱まりやすい

- 留め具が見える場合があり、見た目が気になることもある

- 装着初期には異物感や違和感を覚える方も多い

- 動いたり外れたりすることがある

ブリッジ

ブリッジは、周囲の歯を支えにした固定式の治療法です。

メリット

- 固定式のため、装着時の違和感が少なく自然な噛み心地

- 通院回数が比較的少なく、短期間で治療が完了しやすい

- 保険適用が可能で、コスト面の負担が軽減される

- インプラントのような外科手術は不要

デメリット

- 両隣の健康な歯を削る必要がある

- 支えとなる歯に大きな負荷がかかり、寿命が短くなることがある

- 骨に刺激が伝わらず、顎の骨が徐々にやせてしまう可能性がある

歯周病を再発させないための「定期検診」

歯を失わずに長く使い続けるためには、毎日のセルフケアに加えて、歯科医院での定期的なチェックが欠かせません。とくに歯周病やむし歯は、自覚症状が出にくいまま進行することが多いため、3ヶ月に一度の定期検診を習慣にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

歯を失わずに長く使い続けるためには、毎日のセルフケアに加えて、歯科医院での定期的なチェックが欠かせません。とくに歯周病やむし歯は、自覚症状が出にくいまま進行することが多いため、3ヶ月に一度の定期検診を習慣にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

定期検診では、プロによるクリーニングや歯ぐきのチェック、かみ合わせの確認などを通じて、お口全体の健康状態を確認します。早期に問題を発見・対処できることで、将来的な大がかりな治療や費用、通院の負担を減らすことにもつながります。